Une histoire , des Histoires.

Christian Dior & Yohji Yamamoto à Bunka— Le pont Paris–Tokyo

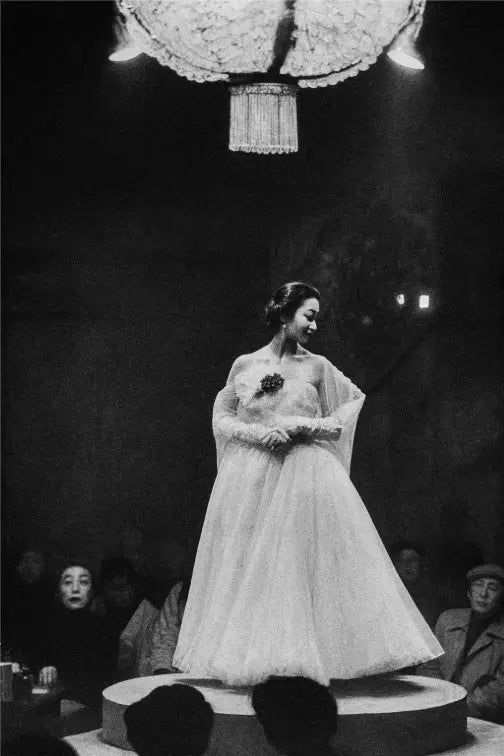

En 1953, Christian Dior est à l’apogée de sa gloire. Depuis son fameux "New Look" de 1947, ses silhouettes aux tailles cintrées et aux jupes corolles ont redonné à l’Europe d’après-guerre une image de luxe et d’élégance. Mais le couturier ne se limite pas à l’Occident : il rêve d’ouvrir la haute couture parisienne au monde entier. C’est dans ce contexte qu’il se rend au Japon, un pays en pleine reconstruction, encore marqué par les séquelles de la guerre mais déjà avide de modernité.

À Tokyo, Dior n’est pas seulement reçu comme un créateur : il est perçu comme un symbole d’un monde qui renaît, d’une culture raffinée qui semble à mille lieues des privations encore vécues par la population japonaise. Ses défilés suscitent fascination et curiosité. Dans les journaux, on parle de “révolution vestimentaire”, car la mode parisienne apparaît comme un langage neuf, presque irréel, qui contraste avec les kimonos traditionnels ou les vêtements fonctionnels du quotidien.

Mais l’épisode le plus marquant de ce voyage se joue dans les salles de classe du Bunka Fashion College, la plus importante école de mode du pays. Dior y est invité pour rencontrer les étudiants et leurs professeurs. L’événement prend des allures de moment fondateur : les jeunes créateurs observent de près les étoffes, les coupes, la construction des robes. Certains témoignages racontent que le silence régnait dans l’atelier, comme si chaque geste du couturier était une révélation. Pour la première fois, l’élite parisienne venait jusqu’à eux.

Ce jour-là, la haute couture française devient un outil pédagogique. Les enseignants de Bunka intègrent rapidement dans leurs cours les photos et croquis rapportés de ce passage historique. Les élèves s’exercent à reproduire la fluidité des robes Dior avec des tissus japonais, parfois détournés : soies teintes à l’indigo, coton brut ou fibres issues de la tradition locale. De cette hybridation naissent déjà les premiers signes de ce qui fera la force de la mode japonaise des décennies plus tard : une capacité à absorber les codes occidentaux tout en les réinventant.

Dior, de son côté, est impressionné par la rigueur et la précision artisanale des élèves. Dans une note rédigée peu après son voyage, il évoque Tokyo comme “un lieu où la couture est un art respecté, mais qui attend encore son propre langage moderne”. Cette phrase sonne comme une prophétie : vingt à trente ans plus tard, Bunka formera Rei Kawakubo, Yohji Yamamoto, Kenzo Takada, Junya Watanabe — une génération qui bouleversera Paris et inversera le regard.

La visite de Dior en 1953 n’est donc pas un simple épisode mondain. Elle marque un tournant culturel : la rencontre entre deux capitales de mode, Paris et Tokyo, qui cesseront dès lors d’évoluer séparément. Ce jour-là, dans les ateliers de Bunka, est né un pont durable entre l’Est et l’Ouest, une passerelle d’inspiration et de transmission qui nourrit encore aujourd’hui la création contemporaine.

Yohji et sa mère — La couture comme dignité

Yohji Yamamoto naît en 1943, en pleine seconde guerre mondiale. Son père meurt sur le front, laissant sa mère seule pour l’élever. Couturière, elle installe son atelier dans une petite pièce sombre du quartier populaire de Shinjuku à Tokyo. Yohji, enfant, grandit au rythme des bruits de ciseaux et du ronronnement de la machine à coudre. Dans ce minuscule espace, il découvre très tôt que le vêtement n’est pas un luxe, mais une nécessité, un outil de survie et de dignité.

Sa mère travaille sans relâche pour subvenir aux besoins du foyer. Elle fait des retouches, confectionne des kimonos, adapte des habits usés pour leur donner une seconde vie. Yohji observe cette patience et cette humilité. Il raconte plus tard que, dans ces gestes, il voyait un acte presque sacré : la couture comme une façon de protéger l’humain, de le réhabiliter face aux difficultés de l’existence.

Lorsqu’il entre au Bunka Fashion College dans les années 1960, il porte en lui cette mémoire silencieuse. Là où certains étudiants rêvent d’Occident, des fastes parisiens ou des défilés hollywoodiens, lui choisit un autre chemin. Ses premières créations à Bunka sont déjà marquées par ce qui deviendra son vocabulaire : des vêtements amples, presque masculins, où le noir domine. Ce noir n’est pas une absence de couleur, mais un refuge, une armure, une poésie de l’ombre.

En 1981, lorsqu’il présente son premier défilé à Paris, la rupture est totale. Aux côtés de Rei Kawakubo, il impose une esthétique radicalement opposée à celle des couturiers européens. Les silhouettes semblent déconstruites, les tissus usés, les formes asymétriques. La presse occidentale parle de “Hiroshima chic”, un terme maladroit et condescendant, qui révèle surtout l’incompréhension devant cette révolution visuelle. Pourtant, derrière ces vêtements sombres se cache un récit profondément personnel : un hommage à sa mère, à cette couture modeste qui avait protégé son enfance.

Yamamoto a souvent raconté une anecdote marquante : adolescent, il accompagna sa mère chez une cliente issue d’un milieu aisé. Celle-ci, avec un mépris non dissimulé, traita la couturière comme une servante. Pour Yohji, ce fut une révélation : il jura que jamais la couture ne serait réduite à un labeur mineur. Dans son esprit, elle devait être élevée au rang de langage artistique et social, capable de défier les hiérarchies.

Tout son travail découle de cette conviction. Ses vêtements brouillent les frontières entre masculin et féminin, jeunesse et maturité, force et fragilité. Ils ne cherchent pas à séduire, mais à offrir un espace de liberté et de protection. Dans chaque collection, on retrouve en filigrane la silhouette discrète de cette femme qui, dans un petit atelier de Tokyo, cousait avec obstination pour maintenir la dignité de son foyer.

De l’ombre de l’atelier maternel aux podiums parisiens, Yohji Yamamoto a transformé la couture en philosophie. Son univers, nourri d’intimité et de résistance, reste l’une des expressions les plus puissantes de la mode japonaise contemporaine.